【モンスト攻略】カフカ&レノの評価|適正クエストと運極オススメ度/『怪獣8号』コラボ

2024-06-16 20:49

2024-05-25 12:00 投稿

この記事に関連するゲーム ゲーム詳細

モンスターストライク

インターネット上で産業財産権情報の検索ができる特許情報プラットフォーム“J-Plat pat”。このサービスでMIXIの出願した特許を検索してみると、『モンスト』に関係すると思われるさまざまな特許を見ることができる。

こうした特許はゲームの運営においてどのような意味を持つのか? 今回は気になる『モンスト』と特許の関係について、MIXIで特許関連の業務を担当する栗山幸介氏(文中:栗山)にお話を伺った。

|

▲栗山氏近影

――『モンスト』と特許について伺う前に、そもそも“特許”とはどのような存在なのかを教えていただけますか?

栗山 わかりました。しかしまずはその根本にある「発明とは何か?」というところから順番にお話ししていきましょう。

まず発明とは“課題を解決するもの”を指します。たとえばマルチガチャの特許を例に挙げると、みんなでいっしょにオンラインでマルチガチャを引いたとしても〈相手が何を選んだかわからず、被ってしまうかも知れない〉という課題があるわけです。

そこで属性選択ができるようにしたり、相手がキャラクターを選んだ後に属性選択ができるようにすると、この課題が解消できます。こうして課題を解決するものが“発明”に当たるわけです。

こうした発明を保護するものが“特許”となります。

|

――知的財産権の中には著作権もありますが、特許権と著作権はどのような違いがあるのでしょうか。

栗山 特許権が新しいアイディアを守るもの、著作権はその人独自の表現を守るものになります。

著作権は作った時点で発生しますが、特許権は特許庁の審査を経て認められれば発生します。

――ゲームのアイディアを特許で守るのは難しいという話をよく耳にします。この理由についてお聞かせください。

栗山 ファミコンの時代からあるようなゲームと近い部分があると特許にするのは難しかったりしますね。

ただゲーム関連の出願の中でも、スマートフォンの出現以前とそれ以降では内容が結構違うんです。

スマホゲームが出てきた2012年ぐらいから、ネットワーク前提やマルチプレイ前提の出願が非常に増えています。これより前は据え置き型のゲームにおける描画部分などの出願が多かったのですが、最近はネットワークを前提としているので、システムの変化による課題が生じやすくなっています。それを解決するために発明をしやすい環境になっています。

ただこうした変化からすでに10年以上経っているので、飽和するとまでは言いませんが小粒にはなっていますね。

――『モンスト』の引っぱりハンティングアクションは当時としては画期的なものだったと思います。これは特許で守ろうと思えば守れるのでしょうか。

栗山 特許は遡って取ることができないので仮定の話になりますが、引っ張って狙いをつけるのが当時の時点でどうだったかによりますね。それよりも近場の人とじゃないとマルチできない点など、そうした新しい要素がある部分は特許の対象になりやすいです。

――すでに公開されているもので特許を取ることはできないのでしょうか。

栗山 機能を使用するのに特許として登録されている必要はありませんが、機能がリリースされて公になる前に出願は済ませておく必要があります。

救済措置もありますが、原則的には出願してからリリースするというタイムラインになりますね。

――J-Plat Patのようなサイトから公開されている内容をつぶさにチェックしていった場合、『モンスト』がこれから実装される機能が早めにわかったり、予測できたりする可能性はありますか。

栗山 出願から公開まで1年半かかるので、基本的には実装後に公開されることになります。

ただ必ずしも実装するものだけを出しているわけではなく、アイディアとして考えたが実装の予定はないものや、知財側でアイディアを追加してあるものも出願しているので、そこだけ見てもわからないかと思いますね。ユーザーサプライズを阻害しないようになっています。

――MIXIは出願件数が他のメーカーと比較しても多いように見受けられます。これまでに『モンスト』やゲーム関連で出願、取得した特許の件数は何件程度になるのでしょうか。

栗山 まず前提として、そもそもゲーム業界全体としてどの程度の特許が出願されているかお話しします。

特許の出願内容は出願から1年半後に一般公開されるのですが、ゲーム関連でいままでに公開されている特許出願は4万件弱ぐらいあるんです。その中で権利になっているものが約1万5000件ぐらいあります。

――実際に特許権を取得できるのは出願された特許の半分以下になるんですね。残りは審査で弾かれてしまったということでしょうか。

栗山 じつは特許庁に審査をしてもらうには、出願後にお金を払って審査請求を行う必要があります。先ほどの4万件弱という数字は、審査請求せずに出願のみで終わったものも含まれています。

そうして実際に審査のうえで権利になったものが約1万5000件あるわけですが、この数字って結構すごいんですよ。ゲーム系の特許出願そのものがかなり活発なんです。

そのうえで我々がどれくらい特許出願をしているか、公開済みで見える範囲のものを挙げますと、『モンスト』を含めたゲーム系全般で500件ぐらい。このうち登録されているものが約300件で、さらにこの中の半分、150件程度が『モンスト』関連の特許になります。ゲーム系で生きている特許全体のうち、約1%が『モンスト』の特許として成立している計算ですね。

――ものすごい数のゲームが有る中で、『モンスト』1タイトルで1%を占めているというのはすごい数字に感じられます。やはりこれは珍しいケースなのでしょうか。

栗山 そうだと思います。スマートフォン関連のゲームで特徴的なのが、リリース後にアップデートを重ねていくところです。それに加えて『モンスト』はユーザーサプライズを意識したさまざまな企画を実施してきたこともあり、スマホゲームの特徴を捉えた出願を数多く出すことができました。

――こうした知的財産を保護するアプローチはいつごろから行っているのでしょうか。

栗山 私がMIXIに入社した2018年ごろから出願数を強化しています。それまではSNS関連で少し出願している程度だったのですが、このタイミングで人材の増員も含めて特許まわりの強化を行ってきました。

当時はゲーム業界で特許侵害訴訟が続いていた時期だったので、おそらくそれがきっかけとなって特許関連のリスクを抑えるために動きはじめたということもあるのではないかと考えています。

――訴訟リスクを低減するために、機能を実装する前に他社の出願を調べて、他社の権利と被らないようにするといった動きもあるのでしょうか。

栗山 ありますね。基本的に特許を取ると他社にとっては模倣を抑える必要が生じるので、我々もどのような特許が成立しているかを調査し、こういう機能であれば安全だと確認したうえで進めるようなアプローチを取っています。

――ここまで特許取得件数を中心に話してきましたが、そもそも『モンスト』関連で取得した特許とはどのようなものか、具体例を教えて下さい。

栗山 まずひとつ目は“マルチガチャ”ですね。ガチャってスマホゲームのマネタイズへの影響が強いので、ガチャまわりって各社とも注力して特許を出しやすく、特許まみれになってるんですよ。

MIXIは“みんワイ”という言葉を掲げるくらいにはマルチプレイを重視している企業ですので、フレンドと一緒にやってより楽しくなるような仕掛けとして“マルチガチャ”を作りました。

これはいっしょにガチャを引いてお互いの選んだキャラクターをゲットできるというという機能ですが、これに使われている特許がどのようなものか、特許情報プラットフォーム“j-platpat”から権利範囲を見ていきましょう。

⇒https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

栗山 文献には公開公報と登録公報というものがありますが、登録公報が実際に権利になっているものです。“特許6836080”というのがマルチガチャに関する実際の特許ですね。

開いた文献の中で、“請求の範囲”というところに権利内容が書かれています。この中の“請求項”として分かれているひとつひとつが発明であり、権利になっているという立て付けです。

(57)【特許請求の範囲】【請求項1】

第1プレイヤから抽選要求を受け付けた場合に、第1プレイヤのIDと第2プレイヤのIDを関連付けて登録する登録手段と、前記抽選の処理において、前記第1プレイヤに提示される複数の属性の選択情報の中から前記第1プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第1特典を抽選結果として前記第1プレイヤと前記第2プレイヤに付与し、前記第2プレイヤに提示される前記複数の属性の選択情報の中から前記第2プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第2特典を抽選結果として前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する付与手段と、前記第2プレイヤに付与される前記第1特典を前記第2プレイヤに報知する報知手段を備え、前記付与手段は、前記第1特典が前記第2プレイヤに報知された後に前記第2プレイヤによる選択情報の選択を受け付け可能とし、前記選択情報に基づき前記第2特典を前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する、情報処理装置。【請求項2】

前記付与手段は、前記第1プレイヤが選択した前記選択情報に基づいて、前記第1プレイヤに複数の第1特典の候補を提示し、前記第1プレイヤが選択した前記第1特典を前記第1プレイヤと前記第2プレイヤに付与する、請求項1に記載の情報処理装置。【請求項3】

コンピュータが、第1プレイヤから抽選要求を受け付けた場合に、第1プレイヤのIDと第2プレイヤのIDを関連付けて登録し、コンピュータが、前記抽選の処理において、前記第1プレイヤに提示される複数の属性の選択情報の中から前記第1プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第1特典を抽選結果として前記第1プレイヤと前記第2プレイヤに付与し、前記第2プレイヤに提示される前記複数の属性の選択情報の中から前記第2プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第2特典を抽選結果として前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与し、コンピュータが前記第2プレイヤに付与される前記第1特典を前記第2プレイヤに報知する情報処理装置であり、前記第2特典を前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する前記コンピュータは、前記第1特典が前記第2プレイヤに報知された後に前記第2プレイヤによる選択情報の選択を受け付け可能とし、前記選択情報に基づき前記第2特典を前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する、情報処理方法。【請求項4】

第1プレイヤから抽選要求を受け付けた場合に、第1プレイヤのIDと第2プレイヤのIDを関連付けて登録する登録機能と、前記抽選の処理において、前記第1プレイヤに提示される複数の属性の選択情報の中から前記第1プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第1特典を抽選結果として前記第1プレイヤと前記第2プレイヤに付与し、前記第2プレイヤに提示される前記複数の属性の選択情報の中から前記第2プレイヤが選択した前記選択情報に基づく第2特典を抽選結果として前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する付与機能と、前記第2プレイヤに付与される前記第1特典を前記第2プレイヤに報知する報知機能と、を情報処理装置のコンピュータに実現させるプログラムであり、前記付与機能は、前記第1特典が前記第2プレイヤに報知された後に前記第2プレイヤによる選択情報の選択を受け付け可能とし、前記選択情報に基づき前記第2特典を前記第2プレイヤと前記第1プレイヤに付与する、プログラム。

栗山 法律の関係上厳密に書いてあるのでなかなか見ない文章だと思いますが、言っていること自体はそう難しくありません。

フレンド同士でグループを作って、属性を選択してガチャを引いて、欲しいものを選んで、ガチャ結果をお互いに付与します、という内容です。そのうえで、どのような特典が相手からもらえるのかを確認したうえで属性選択できる、という機能が特許になっています。

一般の人には難しい文章なのですが、これが特許の内容を示していて、ここの解釈が専門性を問われる部分ですね。

実際に我々が出願する特許をチェックするときにも、この請求項が他のなにかに抵触するのかどうかを判断していく作業をやっています。

――特許情報の文献にはテキストのほかにさまざまな図面も添付されていますが、これらの画像はゲームの作りやシステムのアーキテクチャを理解していないと作るのが難しいように思えます。MIXIの法務ではこうしたシステムに関する知見も持っているのでしょうか。

栗山 法務と言っても知財、とくに特許についてはいわゆる理系人材が非常に多いですね。私自身ももともとはシステムエンジニアで、弁理士資格を取ってしばらくは特許事務所で働いていました。

スマホゲームでは複雑な処理は少ないですし、特許出願時もそれほど詳しく書くわけではないのですが、一定の理解は必要だと思います。どんなシステム構成でどのような処理をしているか、どんなデータをやり取りしているかなどは理解している方がいいですね。

――他にはどのような機能について出願を行われているのでしょうか。

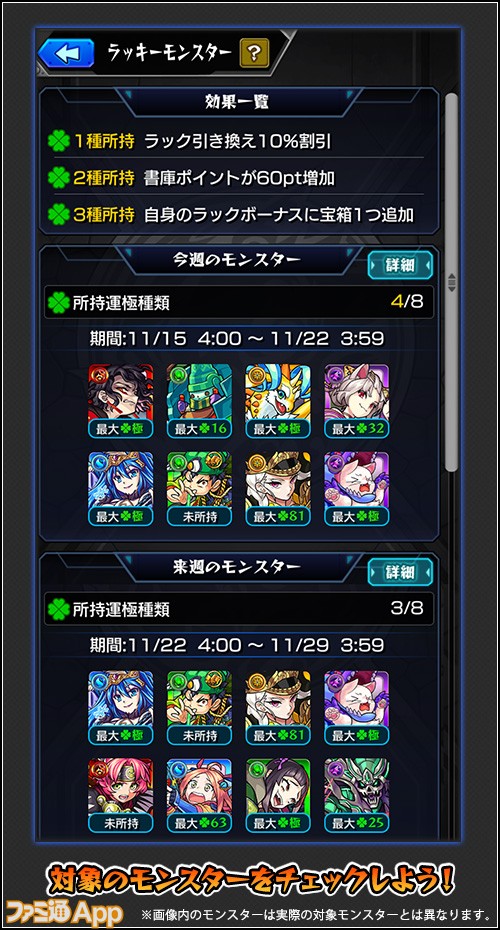

栗山 ラッキーモンスター(特許7082291)やタイムシフト機能(6780143)でも特許を取得しています。

|

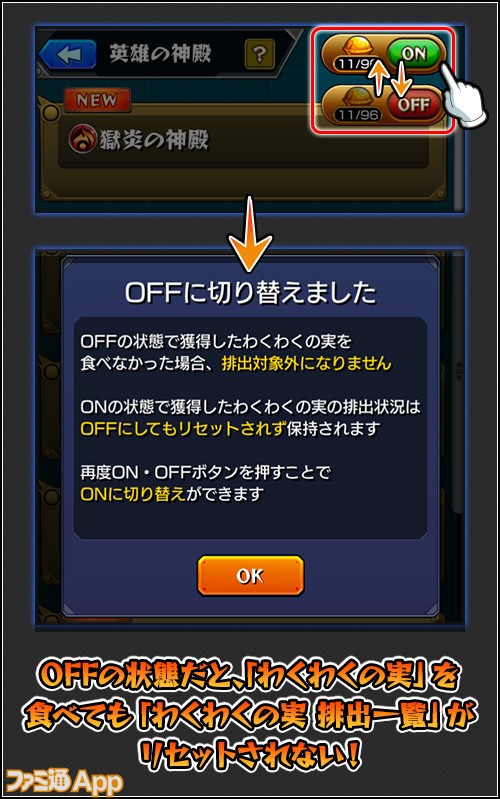

栗山 また完全新規の機能以外ですと、過去に“英雄の神殿”のアップデートにて、実を食べるまでは全種類の実が1回ずつの排出になって厳選しやすくなるアップデートを行ったことがあります。これを特徴部分として特許を出願し、登録されています(特許6803961)。

|

――具体例を挙げていただくと、たしかにほかのゲームでは見ない機能ですね。

栗山 MIXIがユーザーに喜んでもらうためにさまざまな機能を考えて実装していく中で、こうした新しく考えた部分を積極的に知財として形に残していくことを心がけています。

――こうした特許取得がMIXIの利益につながったり、実際に権利を守ることにつながった事例はあるのでしょうか。

栗山 直接的な利益があったかの判断は難しいのですが、特許を取得している独自機能が『モンスト』ならではの要素として差別化につながり、ユーザーに訴求できているなら一定の貢献はあるのではないでしょうか。

――特許申請をしていく中で他者の所持している特許に抵触する可能性のある要素が出てきた場合、開発チームからの依頼を受けて調査する形になるのでしょうか。

栗山 そういうフローもありますが、基本的には知財側で調べておいたほうが良さそうなところを自発的に確認して、その結果をフィードバックしていくことが多いですね。

先ほどガチャの特許出願が多いという話をしましたが、特許がよく出ているところというのがあるんですよ。こういう部分はチェックしていますね。

――実際にこうした調査の結果、機能実装を断念したケースもあるのでしょうか。

栗山 機能そのものを断念することは基本的にありません。ユーザーに対して届けたい機能を、よりリスクを抑えた形で実装していく形になります。

――特許出願ひとつにもさまざまな苦労があるようですが、特許出願するかどうかの基準はあるのでしょうか。

栗山 まず新しくないとそもそも権利にはならないので、“今までになかった機能”かどうかというのがひとつの基準になります。

加えて“見てわかるもの”ということが重要です。たとえば内部処理がどれだけ新しくてもユーザーからは見えませんし、他社がやっているかどうかもわからないので、UIに現れる部分かどうかを比較的重視して出願するようにしています。

――新しいかどうかの判断はご自身がある程度詳しくないと難しい部分もあるかと思いますが、プライベートではどの程度ゲームを遊んでいるのでしょうか。

栗山 そこまで詳しいわけではないのですが、過去に他社様のとあるゲームを結構やっていた時期がありました。そのころにゲーム内の機能が特許権侵害の影響で削除されてしまうという事件があったんですよね。

――特許権がユーザビリティに直接的に影響してしまった例ですね。

栗山 この機能削除については、実際に私もプレイしていて不便になったと感じました。こういう形でユーザーを置いてけぼりにしないためにも、現在では自分たちで積極的に特許を取っていかざるを得ないという側面があるのは、ひとつの事実だと思います。

どのゲームメーカーも技術独占を目論んでいるわけではなくユーザーの皆様にいいものを提供し続けていくうえために、その自衛策として特許を取得している状態なのではないかと。我々がやりたいことをやるために必要な手札になったというイメージですね。

――ゲームに関する特許を扱ううえでの苦労などはありますか。

栗山 先程見ていただいたかと思いますが、表現が分かりづらいですよね(笑)。抽象的に書いているので、あのような文章に馴染みが薄い事業部の方に伝えていくのは難しいところがあります。

また分割出願という制度があって、特許になった後にもそこで終わらずに調整していくことができるんですよ。これによって一度チェックした特許でも、後で見ると権利の範囲が変わっていくことがあるわけです。

ゲーム分野は分割出願の利用が特に活発ということもあり、近年は毎年1500件程度の新しい特許が登録されているので、継続的にチェックしていくのはそれなりに大変ですね。

――表現のわかりづらさについて、他社の出願をチェックする際には内容はすべて把握できているのでしょうか。

栗山 よくわからないものはありますね(笑)。逆に我々の出願も、他者から見ればそのように見えているかもしれません。

――特許出願書類には独特な文章表現が使われていますが、あの表現には何かしらの理由があるのでしょうか。

栗山 もちろん特許的な文法というのもあるのですが、基本的にはなるべく抽象化していったほうが権利の範囲が広がるんですよ。

たとえば実際によく使われる表現として、“ゲームオブジェクト”という言葉があります。“キャラクター”という言葉を使うよりも“ゲームオブジェクト”という言葉を使ったほうが、他のゲーム内アイテムなどもカバーできるようになり、権利範囲が広くなるんです。

これを突き詰めていくと、最終的には抽象的な言葉だけで構成された文章がもっとも権利範囲が広くなるんです。パッと見で何を言っているかわからないのは、権利範囲を広げるために抽象度が高くなっていった結果ですね。

――抽象表現への置き換えが進んでいった結果だったのですね。抽象的な表現で構成していくのは難しさもあると思うのですが、いかがでしょうか。

栗山 抽象表現にして範囲を広げていくと該当してくるものも増えてくるわけですが、それによって既存の特許と対象範囲が被ってしまい、逆に新規性が失われることがあるんです。その場合は逆に狭めていきます。

審査の過程でどこまでがすでにある技術か調査しながら、ラインを決めていくのも仕事のひとつですね。

――ユーザーの中には、特許で機能を独占することがゲーム業界全体の発展の妨げになると考える人もいます。こうした考えかたについて、ご意見があればお聞かせください。

栗山 特許で自社の発明の権利を守ることは、他社にとっては動きが制限されるという側面もあるので、ユーザー視点から見るとデメリットになるという見方も個人的に理解できるところではあります。

ただゲーム理論で用いられる囚人のジレンマのようなもので、他の会社が特許を取っていく中で自社は特許を取らないという選択をすると、どうしてもその会社だけ損をしてしまいます。現在の制度的には各社がそれぞれ特許を取っていかざるを得ない状況なんですね。

そこを変えるには一社だけが決断してもあまり意味がないので、業界全体で制度を作ってフォローしていく必要があると思います。

ただ我々としては“ユーザーサプライズファースト”という理念を重要視しているので、そこを阻害するような行動を行うことはありません。そもそも悪意を持った人物に取られるよりは、自分たちでしっかり取っておいたほうがコントロールが効くという側面もあります。

ユーザーの皆様により喜んでいただくため、自分たちができることの自由度を確保したいという思いで行動しています。この点をご理解いただければ幸いです。

――権利によって利益を独占するための活動ではなく、ユーザーの利益を守るために特許で権利を守っているという形ですね。

――特許に携わる人間として、ユーザーに伝えておきたいことや、知っておいてほしい知識があれば教えて下さい。

栗山 特許と著作物との違いですね。特許権と著作権とは審査の有無が大きな差になっていて、特許は出願しただけでだけで登録になるわけではなく、審査を経て初めて特許を取得することができます。

実際にどのような形で権利になっているかは、しっかり読み解かないと専門家でもなかなかわかりません。不安を煽るようなネットの記事には過剰に反応しないようお願いします(笑)。

――このお仕事のやりがいや楽しさを感じる瞬間について教えて下さい。

栗山 仕事柄いろいろな企画資料を見せていただくのですが、「こう捉えると特許のロジックに乗るな」というネタを見つけていくときですね。こちらが見落としてしまうとなかなか形にならないので、そこはしっかりとやっています。

またその後の登録の流れについても特許庁との対話が必要で、直接やり取りをするなかでラインを探っていくこともあります。

出願したうち100%とはいかないまでも、95%程度は実際に権利になっています。特許査定率を重視しているわけではないのですが、達成感はありますね。

――最後に、『モンスト』ユーザーへのメッセージをお願いいたします。

栗山 こうした特許関連の業務についても、基本的に“ユーザーサプライズファースト”を軸にして考えています。特許出願を見ても内容はわからないかもしれませんが、プレイヤー側のユーザビリティが上がるように我々もサポートしてまいります。今後もゲームを楽しんでいただけるとうれしいですね。

| ■ターザン馬場園のTwitter ■タイガー桜井のTwitter ■宮坊のTwitter |

|

| 対応機種 | iOS/Android |

|---|---|

| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |

| ジャンル | アクション |

|---|---|

| メーカー | MIXI |

| 公式サイト | https://www.monster-strike.com/ |

| 公式Twitter | https://twitter.com/monst_mixi |

| 配信日 | 配信中 |

| コピーライト | ©MIXI |