『サマーレッスン』、『バイオ7』、『初音ミクVR』を手がけた業界のキーパーソンたちが見るVRの今後とは【TGS 2016】

2016-09-15 18:22 投稿

VR業界の今後をソフトとハードから紐解く

|

2016年9月15日~18日まで、幕張メッセで開催中の“東京ゲームショウ2016”。そのビジネスデイ初日に“VRマーケットの展望”と題した基調講演が行われた。

VR製品の流通が加速しはじめ、さまざまなコンテンツが開発されている2016年。今回の基調講演では、VRソフトウェアメーカー、VRプラットフォーマーのキーパーソンが集まり、今後のVRマーケットやユーザーニーズの動向についてさまざまな意見を述べた。

まずはセガゲームスの林誠司氏、カプコンの伊集院勝氏、バンダイナムコエンターテインメントの玉置絢氏が登壇。モデレータは日経BP社の渡辺敦美氏が務めた。

|  |  |

|

登壇者のプレゼンテーション

まずはソフトウェア開発に携わる登壇者それぞれがプレゼンテーションを開始。自身/自社が手掛けるVRゲームを紹介した。

伊集院氏は“3分間のお化け屋敷”がコンセプトの『KITCHEN』、高品質なグラティックス、ホラーと一人称視点の親和性を目指した『バイオハザード7 レジデント イービル』、両手だけではなく、足にもコントローラを装着するVRゲーム『特撮体感VR 大怪獣カプドン』をプレゼン。

|

林氏は電脳空間で自由な視点からライブを体感できる『初音ミク VRフューチャーライブ』をプレゼン。インタラクティブなライブの楽しみかたについて紹介した。また、すでにリリース済みのプレイステーション 4用ソフト『Project DIVA X HD』もアップデートでプレイステーション VRに対応するという。

|

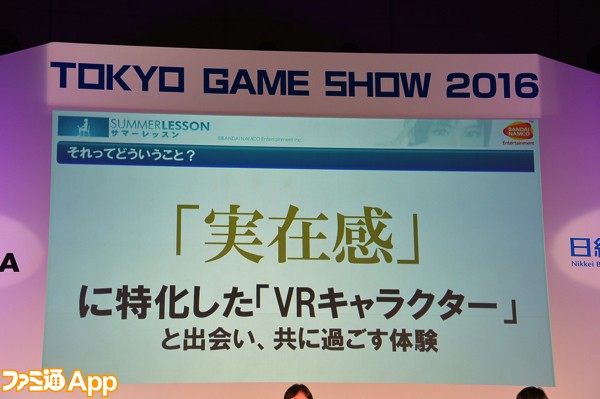

『サマーレッスン』に見るVRキャラクターとは

玉置氏は自身がプロデューサーとディレクターを務める『サマーレッスン』を紹介。

氏は『サマーレッスン』を「VRというジャンルの中でもキャラクターに特化したVRだ」と語る。

・ひとりのキャラクターを徹底的に表現する

・日常生活並のイージーな会話、何気ない行動をしてもキャラが反応してくれる

・プレイヤーがプログラムに挑むのではなく、プログラムがプレイヤーを迎える

・ユーザーの感情を動かしやすい

・キャラクターにもう一度会いたいという独特の欲求を促す

“キャラが近くにいると肌で感じられ、体験者が動揺してしまう近接体験を追求”した結果こそが、『サマーレッスン』の成果とのことだ。

|

VRプロジェクトの難しさとは

続いて、登壇者がVRプロジェクトを実行するにあたり、避けて通れない難所についてそれぞれ意見を述べた。

伊集院氏は、「非VRゲームをそのまま落とし込んでもVRゲームにはならない。開発の細部にいたるまで再構成する必要がある点が難しい」と語った。

林氏は『初音ミク VRフューチャーライブ』を例とし、「臨場感を高めるために、ライブが始まる前のざわつきなどをあえて取り入れた。VRは従来のゲームとは異なりあらゆる方向から見られてしまうため、その作り込みに苦労した」と述べる。

玉置氏は「『サマーレッスン』は“とにかくかわいいキャラクターを作りたい”という思いで作ったが、いざVRに入ってみるとキャラクターが人間に見えないという問題に直面した。ユーザーを惹きつけられる要素をいかに取捨選択するか苦労した」と語った。

現在感じている限界、課題について

|

続いてクリエイターとして感じるVRの限界や課題について、登壇者が意見を述べた。

伊集院氏は「いろいろなタイトルを作りたいが、ノウハウが足りない点は痛感している。VRの特性を活かした新しい遊びを提供したいが、そのための仕組みを構築しなければならない」と述べた。

林氏は「臨場感を高めることには腐心しているが、やはり発展途上。逆にVRライブでなければできないことを積極的にやっていく必要があると思う」と語った。

玉置氏は「人間がVRに出会って間もない。技術そのものも開発チームとしての連携も、従来の方法に捕らわれずカスタマイズしていきたい。個々人によって感じかた大きく異なるVR酔いについても、細かくデータを収拾しフィードバックしていくことが必要だ」と述べた。

加えて玉置氏は「実際に体験しないとわからないVRの楽しさを、見込み客に対して魅力的に伝えるためのノウハウも不足している。これらを社内で共有、実践していく仕組みも構築しなければならない」と、マーケティングを視野に入れたコメントを残した。

VRの可能性について(ソフト編)

|

最後にソフト開発に携わる3名が、今後のVRの可能性について言及し、基調講演の前半は幕を閉じた。それぞれのコメントは以下。

玉置氏:「プレイヤーの“当事者性”をうまく活かしたコンテンテツ作りにこそカギがあるのでは」

林氏:「多くの人とVR空間を共有できるところに可能性を感じる」

伊集院氏:「VR空間でのユーザー同士のコミュニケーションが発展すると思う。体験を共有することで楽しさはより増すのでは」

VRプラットフォーマーによるパネルディスカッション

続いてハードウェア開発に携わるHTCのヴァイスプレジデント・Raymond Pao氏、FOVEのCTO・Lochlainn Wilson氏が登壇。

|  |

VRにおける視線追跡技術

まずはFOVEのWilson氏が、自社製品“FOVE”のプレゼンを兼ね、「視線追跡は数年以内にVRの常識になるだろう」と切り出した。

なぜコントローラーがあるのに視線誘導が必要かといえば、視線を使ったほうが自然なポインティングが可能だからという。

また、ユーザーの注視点のみを高解像度でレンダリングし、低解像度で処理することで、より快適なUIを提供することになるとのこと。

さらに、バーチャルキャラクターがユーザーの視線を理解、反応させることで、よりおもしろいギミックが提供できると言及。この技術は、マルチプレイ時のアバターコミュニケーションにも有効だという。

|

Viveの特徴と戦略

続いてPao氏は自社のViveをPR。“FOVE”が視線誘導を押し出したこととは対象的に、Viveがルームスケールを持つハード、つまり、実際に歩き回ったりしつつユーザーがVRを楽しめる点を強調。

加えて、ソフトウェア販売のための自社プラットフォーム“VivePORT”を紹介し、「多くのデベロッパーと協業しつつ、プラットフォームとしてのViveをより盛り上げていきたい」と語った。

|

VRプラットフォームの課題と解決策について

続いてVRにおける課題についてPao氏とWilson氏が言及。

Pao氏は自社のViveが持つ魅力のひとつである“ユーザーが実際に動き回れること”に対し「いかに人々が安心感を覚えるかも大切だ」と述べた。たとえば現実のカベが近づくと自動にVRモードからスイッチし、プレイ中のアクシデントを防ぐ施策を取るなどの工夫が必要だと語った。さらに「『マトリックス』のような世界を構築することが究極の目的」と付け加えた。

Wilson氏は「我々はViveとは異なり“座ったままの体験”を提供しているが、いずれルームスケールに移行した際には、解決すべき問題が増加するだろう」と語った。

VRソウトメーカーへの支援態勢について

Wilson氏は「我々はVR業界としては新人だ。だからこそスタジオに直接プローチし、デペロッパーを開拓していきたい」と述べ、Pao氏は「さまざまな自社プラットフォームにより、ソフトの流通を可能にしている。イベント、デモ展示により、メディアへの露出、認知度を引き続き高めていきたい」と語った。

VRの可能性について(ハード編)

|

最後に、ハードウェア開発側から見た、VRの今後の可能性について両者がそれぞれの考えを述べた。

Wilson氏は「わたしにとって、VRとはとにかく楽しいもの。特定の分野を選んでフォーカスしているわけではない。さまざまな分野に可能性がある。ゲームだけではなく、医療、教育関係にも活用できるのではないか。私たちの意志次第でどんどん広がっていく世界だと思う」と意欲的なコメントを残した。

Pao氏はこれを受けて「わたしもまったく同じ。VRはいつでも、どこでも、誰にでもなれるものとだと思う。人々の可能性が閉ざされなければ、本当にさまざまなことに応用できるだろう」と語った。

両者ともに共通していたのは、eラーニングをはじめとしたゲーム以外への応用。今後の生活にどのように溶け込んでくるのか、興味が尽きない。

|

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon人気商品ランキング 一覧を見る

ピックアップ 一覧を見る

ニュース記事ランキング(毎時更新)

過去12時間のPV数が高いニュース記事

攻略記事ランキング

過去24時間のPV数が高い攻略記事

- 1

【#コンパス攻略】初心者がゲーム序盤で失敗しないために知っておきたい7つのポイント

2017-01-12 15:11 - 2

『ドラクエウォーク』守護天使から守り人に転生! 主人公のみ“おうえん”が引き継がれていました 【プレイ日記第665回】

2023-10-27 12:00 - 3

『フェスティバトル』ルシファー&シャルロットの水着スタイルが登場!公式生配信“フェスバ エンタメディア”第2回まとめ

2024-09-16 21:00 - 4

【クラロワ攻略】近接攻撃ユニット一覧

2016-07-07 23:03 - 5

『Plague Inc.‐伝染病株式会社‐』攻略(第1回) 全ステージクリアーまでの基本戦略

2013-10-02 18:42 - 6

【ブロスタ攻略】ソロバトルロイヤルマップ攻略“空飛ぶ絨毯”最強戦術とおすすめキャラクター

2019-11-27 11:17 - 7

【モンスト攻略】覇者の塔(25階)“鉄壁の闇巨人”攻略と適正キャラ

2016-04-21 21:11 - 8

【ドラクエタクト攻略】優先してランク9まで育てたいおすすめキャラクター(2024/7/16最新版)

2024-07-16 19:00

ツイート数ランキング

ツイート数が多い記事

最新記事

この記事と同じカテゴリの最新記事一覧

【東京サンドボックス】VRゲーム開発者が語る日本のインディーVRゲームを世界に広める方法とは?

2017-05-12 01:48【東京サンドボックス】モバイルからVR開発に転身した『キャンディークラッシュ』の生みの親が自身の経験を語る

2017-05-12 00:35中国VR市場がアツい! キーワードは“モバイルVR”と“オフライン”【JVRS2】

2016-11-18 09:00「Oculus TouchはソーシャルVRでこそ活きる」プレス向け体験会“Game Day”リポート

2016-11-17 23:33VRゴーグル清掃の人件費で数千万? USJやジョイポリスのキーマンが本音トーク【JVRS2】

2016-11-16 22:22