『チェンクロ』第4部や『魔法科高校の劣等生』コラボイベント情報も!“チェンクロ義勇軍 絆の生放送”まとめ

2016-08-25 07:00 投稿

コンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC 2016”にて、セガの王道RPG『チェインクロニクル』(以下『チェンクロ』)のチーフディレクターである松永純氏(以下、松永氏)のセッションが行われた。

|

松永氏はまず、モバイルゲームの現状は、以下のような風潮が強いことを説明した。

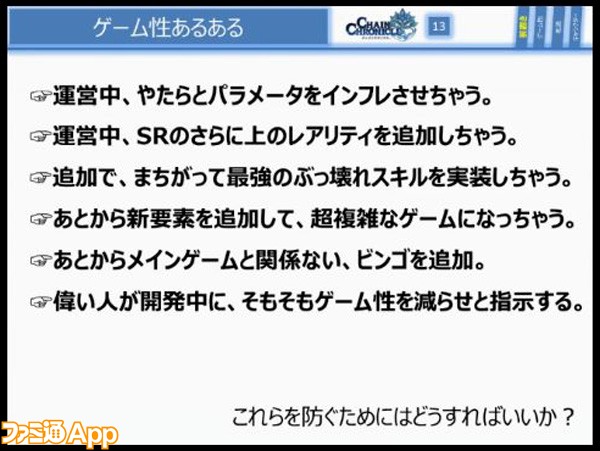

なぜこのような風潮が生まれるのか? それには、運営を続けるゲームは、以下のような問題があるからである。

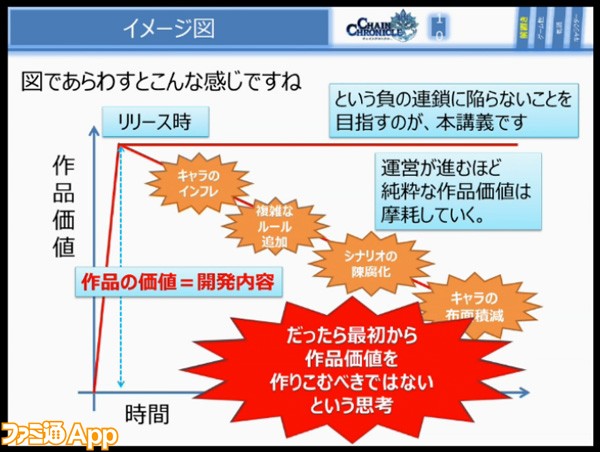

クリエイターが“作りたいゲーム”を作れた場合、多くは、配信時には市場の求めるものと一致し、ユーザーに満足してもらえるクオリティになっている、ということは多い。

ただ、運営が進むことで、だんだんとビジネス色が強くなり、“キャラがインフレを起こす”といったことや、“キャラの肌の露出が増えていく”といったゲーム内の変化を体験することは少なくない。

|

となると、「このようにゲームが崩れてしまうのであれば、最初から作り込まなくていいのでは?」という発想になりがちだが、本講義は、そういった負の連鎖に陥らないためのものであることが強調された。

|

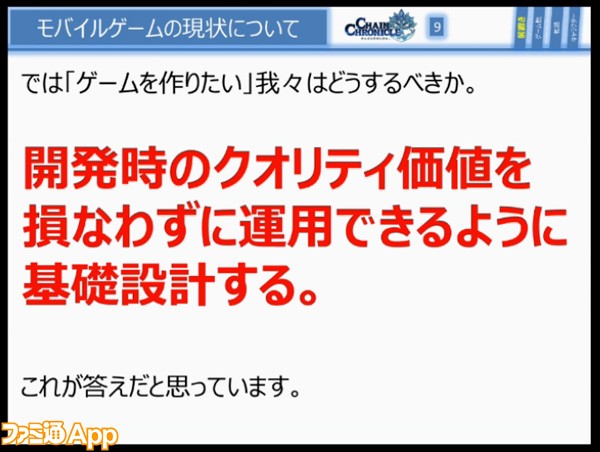

このようなことを起こさず、最初からクリエイターが作りたいゲームを作るためには、「開発時のクオリティ価値を損なわずに運用できるように、基礎設計すること」が大切だという。

|

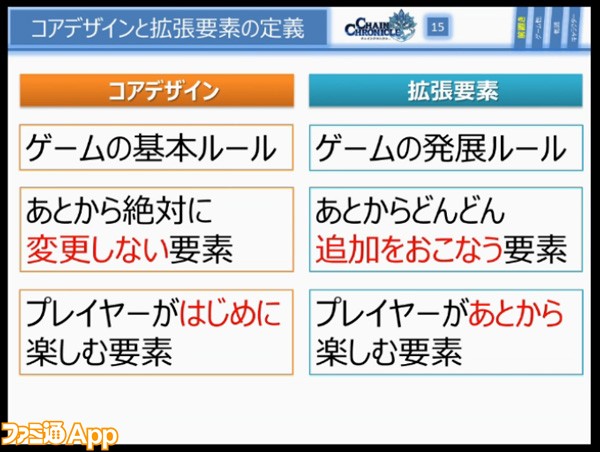

そのために心掛けるべことは、以下の2点。

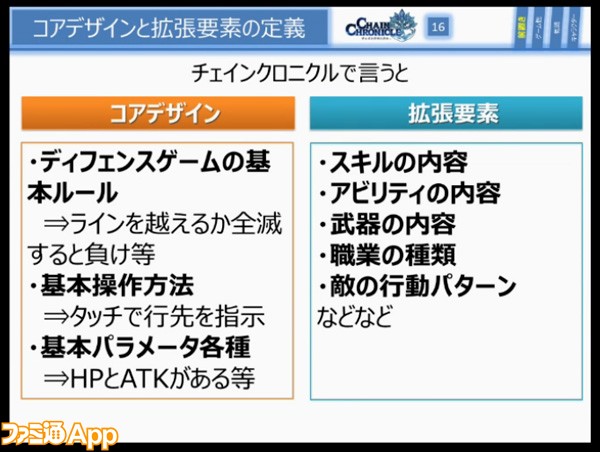

1:ゲームのコアデザイン

2:ゲームの拡張要素

ひとつ目の“コアデザイン”は、いわゆるゲームの基本ルールであり、後から絶対に変更しない要素。これは『チェンクロ』に置き換えると、“ディフェンスゲーム”であることが該当する。これがアクションゲームになったり、パズルゲームになることは、まずないだろう。

一方、拡張要素として、配信後であっても追加できる要素もある。

|

|

運営型のゲーム開発において大切なことは、拡張要素かと思いきや、“コアデザイン”のほうなのだ。

さらに、開発の段階で“コアデザインをどれだけ複雑にするか”が重要であると氏は続ける。

|

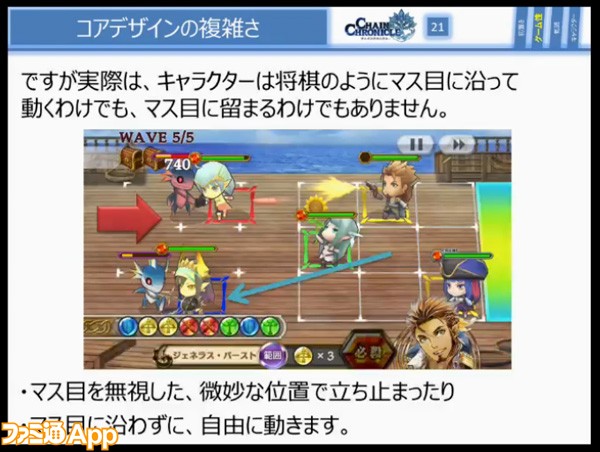

ゲームデザインは、シンプルなほうがよさそうなのだが……具体的にどういうことなのか、『チェンクロ』のバトル画面で解説が行われた。

たとえば『チェンクロ』は、バトルフィールドに6×3マスが敷かれており、プレイヤーはこのエリアでキャラクターを移動させるシステムになっている。

|

けれども、実際には、このマス目は、プレイヤーがキャラの配置先を指定するためのエリアとして区切られたもので、じっさいにキャラクターが動く際には、この6×3のマス目にとらわれずに動く。キャラクターはマス目を無視して移動し、立ち止まる場所も、マス目の中心とは限らない。また、キャラクターごとに異なる動きかたをする。

|

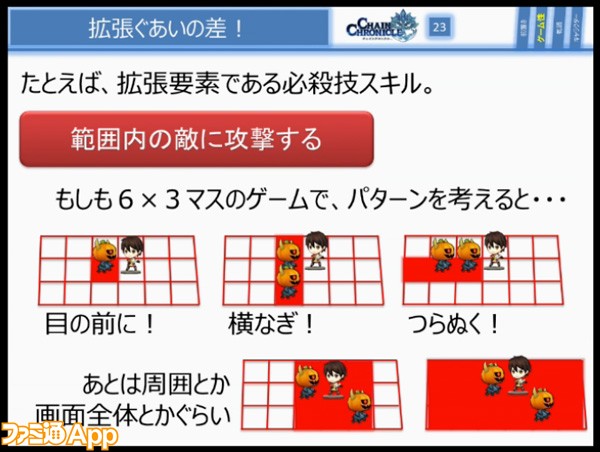

キャラクターの動きをマス目だけに制限した場合、あるキャラがこのフィールド上で敵に攻撃するときのことを想定してみると、以下の図のように、5パターンほどしか考えることができない。

|

一方、フリー座標でマップを設計した場合、単純に考えただけでも6パターンあり、さらにいくらでもバリエーションは広がるのである。

|

以上のようなバトルの例からも、基本的な部分(コアデザイン)が複雑な作りであればあるほど、運営以降の拡張要素が作りやすくなることが、改めて強調された。

ただ、複雑といっても、あくまでこれは開発者にとってのゲームデザインのことであり、ユーザーの目からは簡単で、シンプルに見えるようにしなければならない。松永氏は「ユーザーからゲームが“複雑だな”と思われたら負け」と語った。

つぎに、ゲームに入れ込むストーリーに関して、松永氏の見解が語られた。『チェンクロ』といえば、深い世界観と、壮大なシナリオも魅力のひとつ。これには注目が集まった。

|

ストーリーがカットされる理由には、「運営のジャマ」という先入観を持たれていることが挙げられた。そう捉えている人の誤解を解くには、「コスト感とクオリティさえ伴っていれば、ストーリーは最高の消耗品であるとわかってもらうしかない」という。

たとえば、いざリリースをしてからそのゲームがうまくいかず、テコ入れしようとしたときに、たとえば、ゲーム性そのものを変えようとすると、莫大なコストとリスクがのしかかってくる。だが、ストーリーのテコ入れは、さほど難しいことはではない。

|

|

だが、ストーリーに関しては「開発効率が低く、高い価値を出すために大きなコストがかかってしまう」と思われている風潮がある。

ではどうやって効率を上げていくか? それについての松永氏による見解はこうだ。

1.書き手の作業が早くなり、かつ優れた物語が作れるようになる

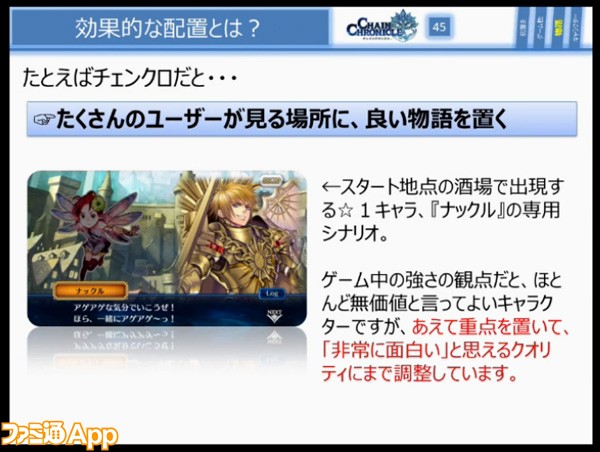

2.物語を効果的に配置する

1に関しては、書き手に対するマネジメントの話だったり、書き手自身の精神論に近いものがある。今回注目するのは2の、物語の配置に関してである。

|

『チェンクロ』の場合、スタート地点という誰でも目に留まるところにレアリティの低いキャラを配置している。レアリティの高いキャラクターに、すばらしいシナリオが用意されるのはよく使われる手法だが、レアリティの低いキャラにも重点を置き、なおかつストーリーのクオリティを上げることで、「このゲームはおもしろい」と感じてもらえるように心掛けているという。

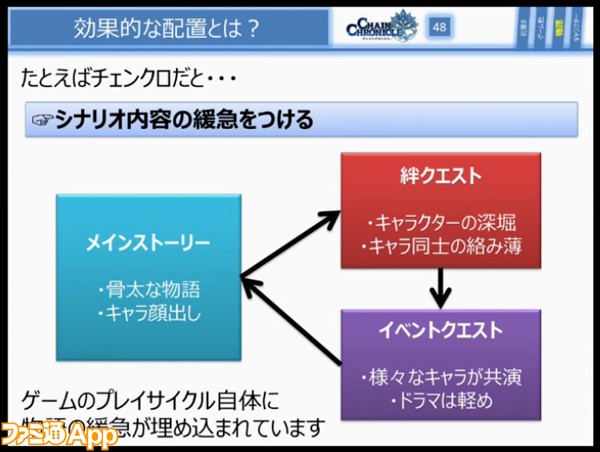

また、シナリオ自体も内容をいくつかに分けて、緩急をつけるように意識することで、効果的な配置をしているそうだ。

|

また、ユーザーの感情が揺れる箇所に、クオリティの高いシナリオを配置することも効果的である。『チェンクロ』の場合、ガチャを引いた瞬間に、短いドラマが発生する。そもそもは“カード感”をなくすために入れた手法だが、これも、ストーリーの価値を上げていると言えよう。

|

最後はゲームのキャラクターについて。キャラクターはゲーム性と同じく、拡張すると摩耗していくものとのこと。原因は以下の通りである。

・新キャラクターがかぶる

・既存のキャラクターがブレる

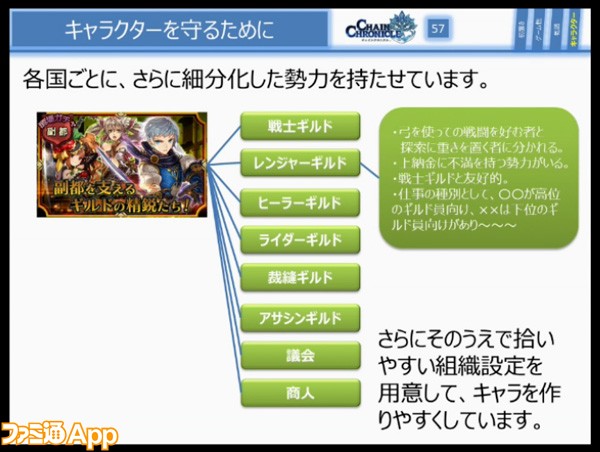

これらを改善させるためには、すべてのキャラクターに唯一無二の特徴を持たせるしかないと、松永氏は語った。『チェンクロ』の場合、戦士なら戦士ギルド、ヒーラーならヒーラーギルドと、そもそもキャラクターを組織に属させないといけない。そうして、そもそもの種類を細分化させ、今度はその所属の中で、性格や口調などがかぶらないように細かく特徴を作っているため、新たなキャラクターが作りやすく、かぶりにくくもなっている。

|

|

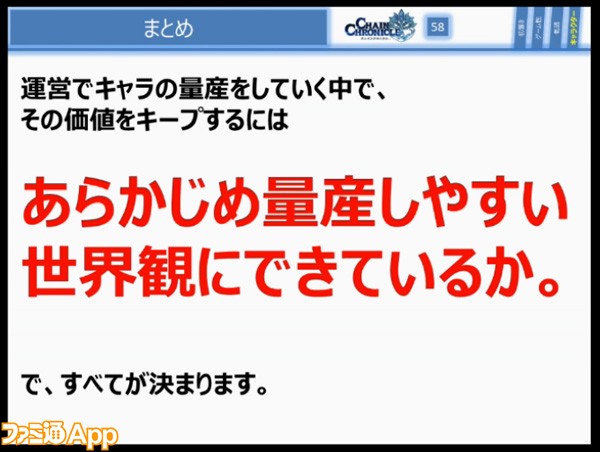

セッションでは、ゲーム性、物語(ストーリー)性、キャラクター性の3点が語られたが、すべてに共通するのは、初期段階でいかに合理的に設計されてるか、ということだ。

とはいえ、ここで運営型のゲームの基本に立ち帰り、以下の重要性が述べられた。

・ゲームは、ずっと遊んでいれば、いずれ飽きる

・運営者にやれることがなくなってしまったら、作品性を摩耗するしかない

・だから、初期設定が大事であること

最後に、松永氏から以下のメッセージが送られ、セッションは終了となった。

|

この記事に関連した記事一覧

『チェンクロ』第4部や『魔法科高校の劣等生』コラボイベント情報も!“チェンクロ義勇軍 絆の生放送”まとめ

ボリュームも難易度もより万人向け&復帰勢でも遊べちゃう!『チェンクロ』第4部プレイインプレッション

『チェンクロ』スペシャルドラマや第4部の最新情報も! “チェンクロ義勇軍 絆の生放送”まとめ

『チェンクロ』第4部開幕記念! アニメ『チェインクロニクル ~ヘクセイタスの閃~』を期間限定で無料配信

『チェンクロ』第4部スタート目前!本作の魅力や第3部までのストーリーを復習! おトクすぎるキャンペーン情報も

過去12時間のPV数が高いニュース記事

過去24時間のPV数が高い攻略記事

ツイート数が多い記事

この記事と同じカテゴリの最新記事一覧

【#コンパス】9月“A.D.D.F.強襲部隊≡9・C≡”シーズン中間発表!全ヒーロー使用率&勝率ランキング

『三國志 真戦』リニューアルを記念した楽曲“新戦”を公開。“戦国ロックの貴公子”大西洋平氏が作詞・作曲・歌唱を担当

『三國志 真戦』同盟兵器“工兵車”が新しく登場するアップデートを実施。リニューアル版をより深く理解できる先行体験動画も公開

【#コンパス】上方修正を受けたステリアが総合首位を獲得!全ヒーロー使用率&勝率ランキング

『グラポケ』リリース100日記念イベントが開幕。バニーガールとカジノディーラーがコンセプトの新衣装&新レジェンドキャラ“カイルム”、“サルキナ”が実装【グランサガポケット】